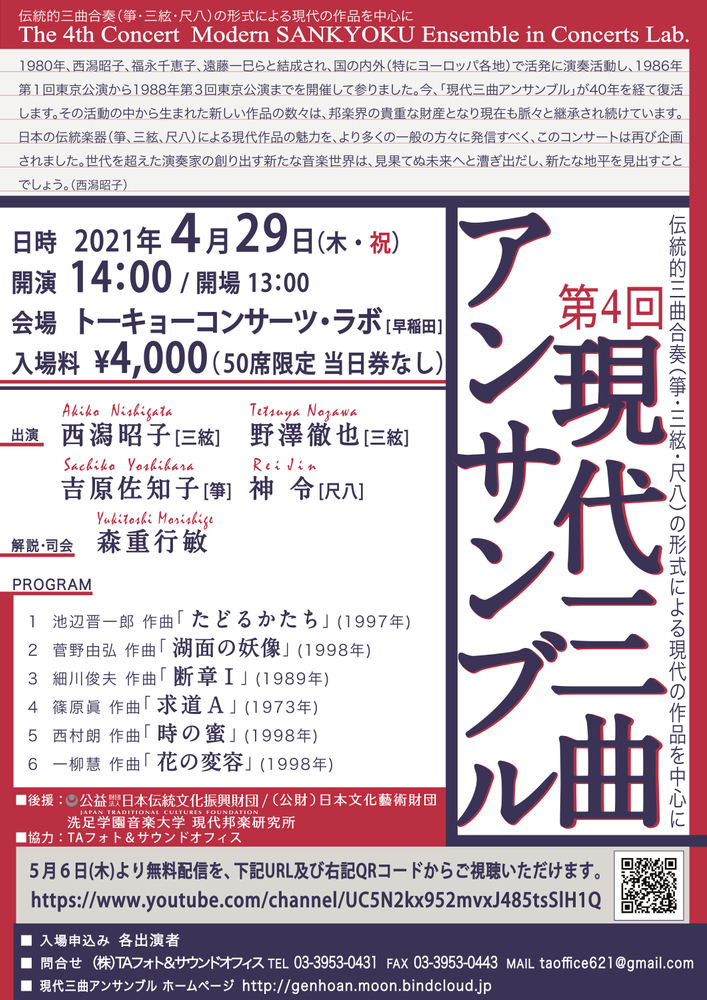

第4回『現代三曲アンサンブル』

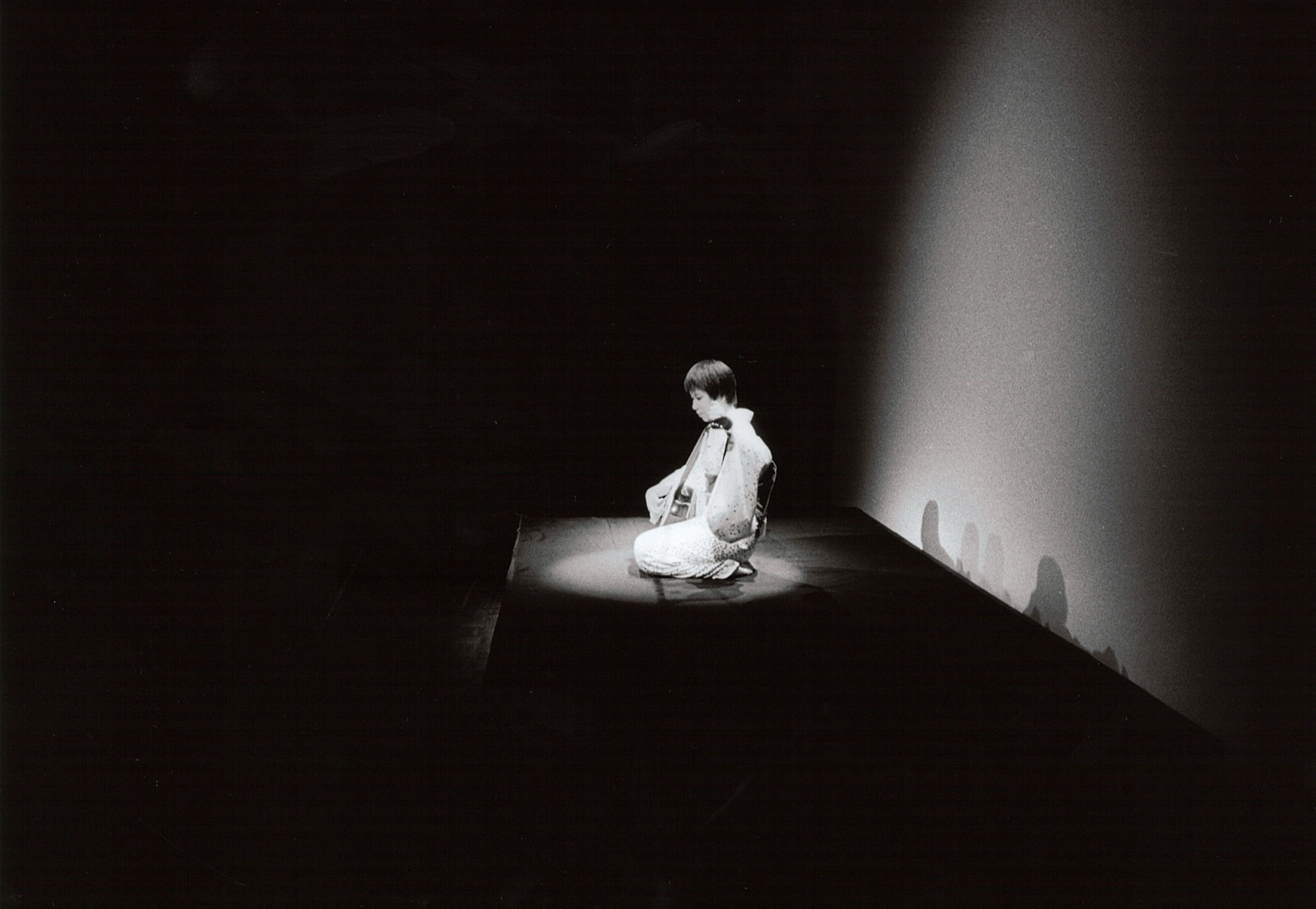

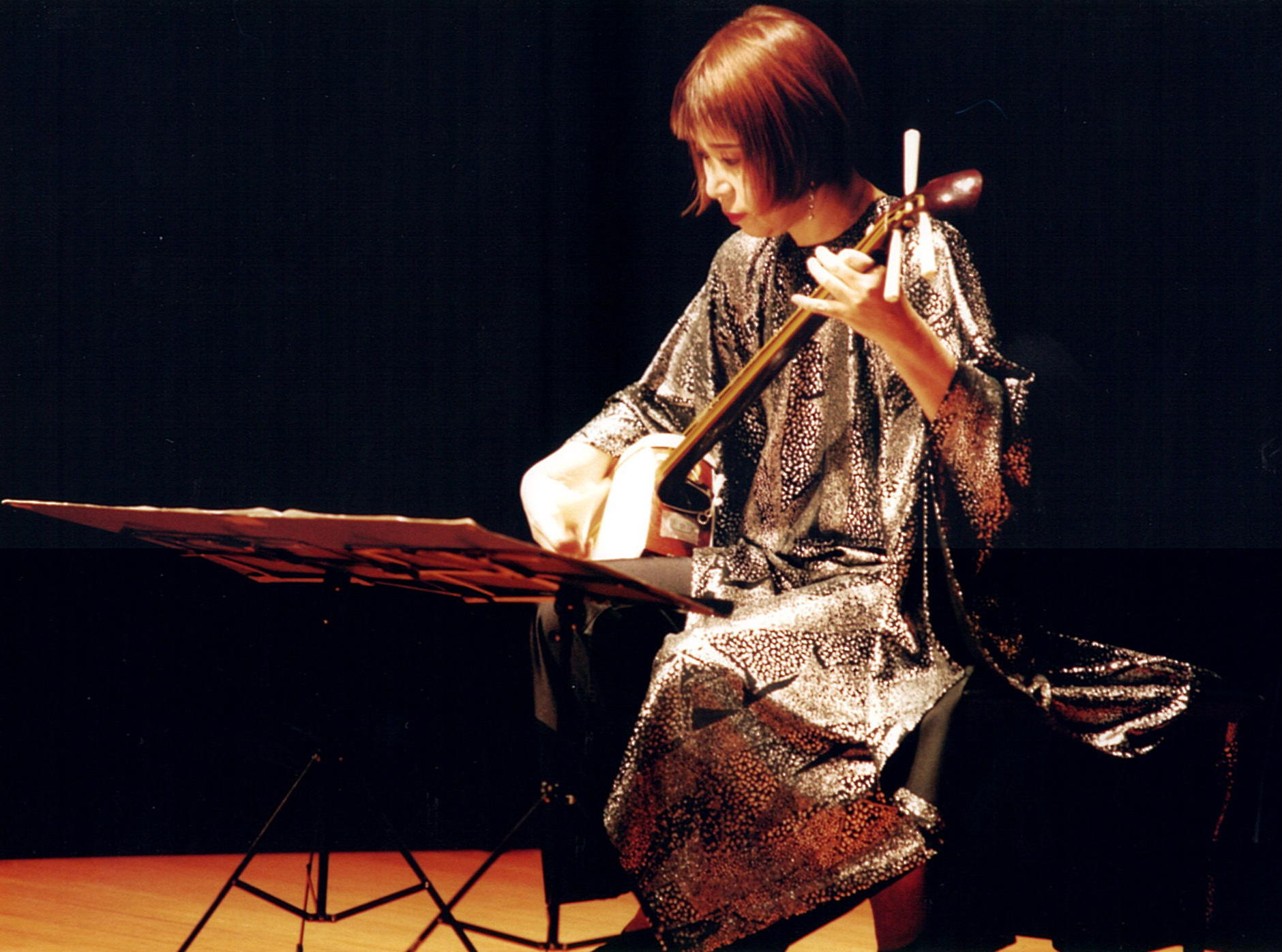

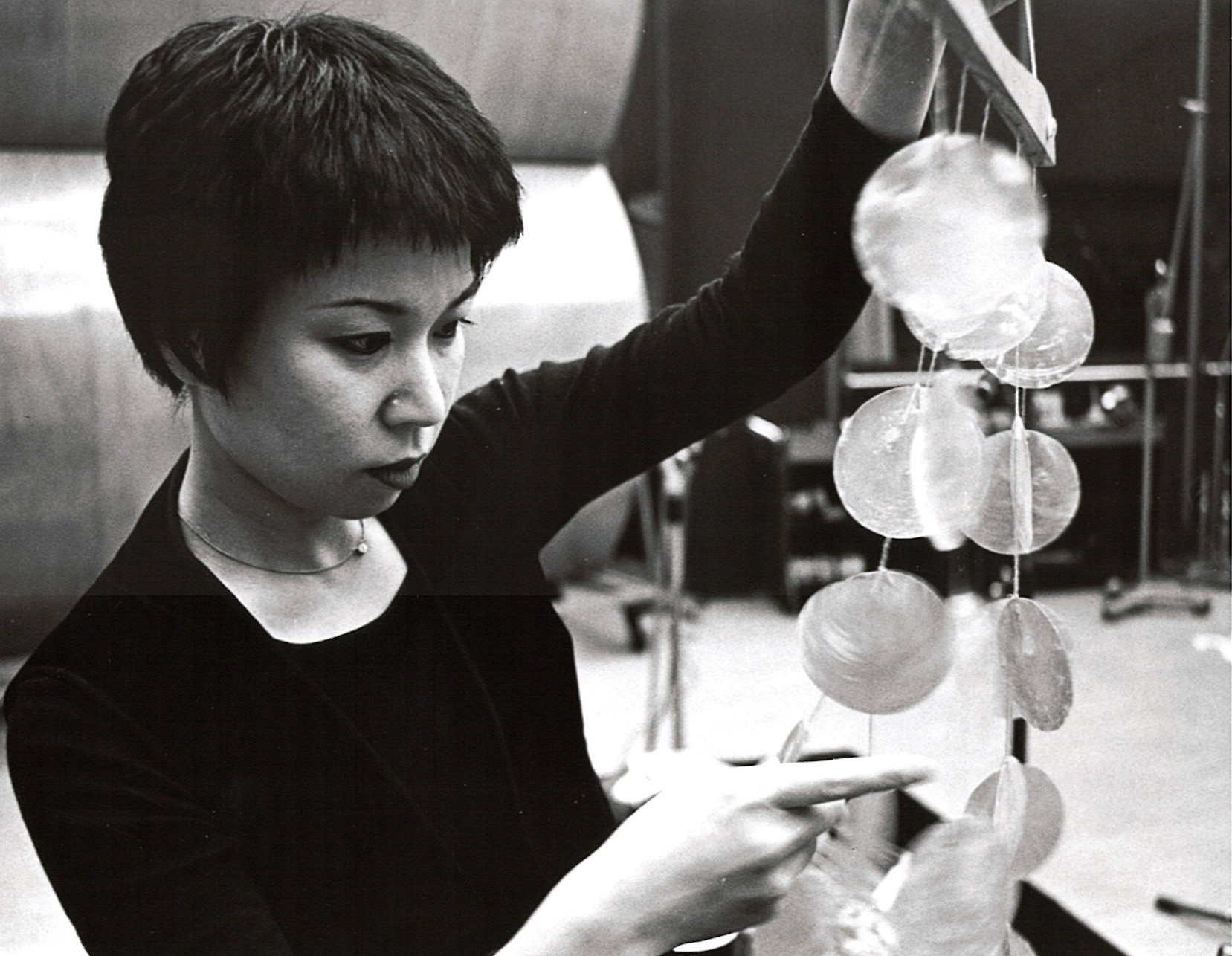

伝統的三曲合奏(箏・三絃・尺八)の形式による現代の作品を中心に、1980年に西潟昭子、福永千恵子、遠藤一巳らと結成され、国の内外(特にヨーロッパ各地)で演奏活動し、1986年第1回東京公演から1988年第3回東京公演を開催してきました。その「現代三曲アンサンブル」が、40年ぶりに復活します。また「現代三曲アンサンブル」の活動の中から生まれた新たな作品の数々は、邦楽界の貴重な財産となり、今なお継承されてきています。日本の伝統楽器(箏、三絃、尺八)による現代作品の魅力を、より多くの一般の方々に発信すべく、このコンサートは再び企画されました。世代を超えた演奏家の創り出す新たな音楽世界は、見果てぬ未来へと漕ぎ出だし、新たな地平を見出すことでしょう。 2021年4月29日(木・祝) 14時開演(13時開場)

東京コンサーツ・ラボ(早稲田)

入場料 ¥4000-(50席限定、当日券なし)

プログラム

1. 池辺晋一郎1997年作曲「たどるかたち」

箏:吉原佐知子 三絃:野澤徹也 尺八:神 令

2. 菅野由弘作曲「湖面の妖像」三絃:野澤徹也

3. 細川俊夫1988年作曲「断章I」(1989年)

箏:吉原佐知子 三絃:野澤徹也 尺八:神 令

4. 篠原眞1973年作曲「求道A」尺八:神 令

5. 西村朗作曲「時の蜜」三絃:西潟昭子

6. 一柳慧1998年作曲「花の変容」

箏:吉原佐知子 三絃:野澤徹也 尺八:神 令

出演:西潟昭子(三絃)

野澤徹也(三絃)

吉原佐知子(箏)

神 令(尺八)

解説・司会:森重行敏

後援:(公財)日本伝統文化振興財団 、(公財)日本文化藝術財団、

洗足学園音楽大学 現代邦楽研究所

協力:TAフォト&サウンドオフィス

入場申込み/問合せ:TAフォト&サウンドオフィス

TEL:03-3953-0431 FAX:03-3953-0443

MAIL:taoffice621@gmail.com

*後日、無料ライブ配信(YouTube)を予定しております。

*ご入場の際はコロナ感染防止対策にご協力をお願い致します。

第4回『古典の会』〜伝統音楽のドラマ性に迫る〜

「古典の会」は日本の伝統楽器(箏・三絃・尺八)の響きと表現法を、多くの方々に実感していただくための活動を行っております。専門家のみならず、一般社会の方々にも芸術文化としての伝統音楽の在り方を提示していきます。また次代を担う世代の演奏家とベテランとの共演を継続的に行い、古典音楽の継承に繋がるべく努力を重ねてまいります。今回の公演は《物語》に関連する作品の演奏を、興味と親しみを持って鑑賞していただくことをテーマに、自然界の様々な音が伝統楽器とその歌に表現されていることに注目し、お楽しみいただければ幸いです。

とき:2021年9月20日(月・祝)14時開演(13時開場)

ところ:紀尾井小ホール

入場料:¥ 4,000-(全指定席100席、招待25席、計125席)

プログラム

1.「秋風の曲」箏:野澤佐保子、尺八:山口賢治

2.「夏の詠」箏:川村京子、三絃:西潟昭子

3.「流し鈴慕」尺八:神 令

―休憩(20分)―

4.「七小町」箏:吉原佐知子、三絃:野澤佐保子 尺八:神 令

5.「熊野」箏:西潟昭子、川村京子、三絃:山下名緒野 笛:福原徹彦

解説・司会:森重行敏

後援:公益財団法人 日本伝統文化振興財団

公益財団法人 日本文化藝術財団

洗足学園音楽大学 現代邦楽研究所

協力:TAフォト&サウンドオフィス

LP/CD

あのイーハトーヴォのすきとおった風

あのイーハトーヴォのすきとおった風

あのイーハトーヴォのすきとおった風

あのイーハトーヴォのすきとおった風

あのイーハトーヴォのすきとおった風

あのイーハトーヴォのすきとおった風

あのイーハトーヴォのすきとおった風

あのイーハトーヴォのすきとおった風

あのイーハトーヴォのすきとおった風

あのイーハトーヴォのすきとおった風

あのイーハトーヴォのすきとおった風

あのイーハトーヴォのすきとおった風

楽譜

あのイーハトーヴォのすきとおった風

あのイーハトーヴォのすきとおった風

あのイーハトーヴォのすきとおった風

あのイーハトーヴォのすきとおった風

あのイーハトーヴォのすきとおった風

あのイーハトーヴォのすきとおった風

あのイーハトーヴォのすきとおった風

あのイーハトーヴォのすきとおった風

あのイーハトーヴォのすきとおった風

あのイーハトーヴォのすきとおった風

あのイーハトーヴォのすきとおった風

あのイーハトーヴォのすきとおった風

あのイーハトーヴォのすきとおった風

あのイーハトーヴォのすきとおった風

YouTube

三枝成彰作曲「花の乱・邦楽器編」

https://www.youtube.com/watch?v=mbI4ln_tEno

古典「新娘道成寺」

https://www.youtube.com/watch?v=1bJBIzwB9k8

玉木宏樹作曲「ピンダロスの涙」

https://www.youtube.com/watch?v=O6QxXBP5QaE

ジョヴァンニ・ソッリマ作曲「Theory of the Earth/地球の躍動」

https://www.youtube.com/watch?v=g5W-sSqAHxs

杵屋正邦作曲「太鼓の曲」

https://www.youtube.com/watch?v=sjLGE_vbHDo

玉木宏樹作曲「いちめんの菜の花」

https://www.youtube.com/watch?v=52qdiFL2cWs

一柳慧作曲「花の変容」

https://www.youtube.com/watch?v=iDSqFfKna5M

山田検校作曲「小督曲」

https://www.youtube.com/watch?v=hcCW4kWkZ-s

深草検校作曲「さらし」

https://www.youtube.com/watch?v=7bC6Y75KGeM

藤井凡大作曲「二種の三絃のためのソナタ」

https://www.youtube.com/watch?v=5dRzAO3X594

吉川和夫作曲「森の記憶」

https://www.youtube.com/watch?v=dgfLV-HgSMA

三枝成彰作曲「三絃コンチェルト」

https://www.youtube.com/watch?v=39HbFCl10S0

玉木宏樹作曲「虹の螺旋」

https://www.youtube.com/watch?v=6LIStNZS7HY

玉木宏樹作曲「華の宴」

https://www.youtube.com/watch?v=-daqYoVBKk0

玉木宏樹作曲「ジャワリ」

https://www.youtube.com/watch?v=exHqKn2KB2U

プロフィール

Biography

西潟昭子(にしがた あきこ)プロフィール 1945年東京生まれ。幼少より山田流箏曲を母(西潟美溪)より習得。

1963年東京藝術大学音楽学部邦楽科入学。中能島欣一教授に師事。

1967年より杵屋正邦に師事。三味線音楽全般(楽譜の読み方、弾き方、表現方法、三味線音楽の特徴的リズム感、間のとり方、正しい勘所(ポジショニング)の押さえ方、運指法、楽器としての三味線の機能など)について多くを学ぶ。五線譜で演奏可能な即戦力を身につけ、同時に日本伝統音楽の様々な定型を隅々にわたり叩き込まれ習得。

1975年より現代作品を中心とした三絃リサイタルを作曲家・三枝成彰、佐藤聰明、坪能克裕、池辺晋一郎、松平頼暁、篠原 眞、三宅榛名、柴田南雄、細川俊夫、吉崎清富、新実徳英、高橋悠治、菅野由弘、松尾祐孝、鳥養 潮、西村 朗、一柳 慧、ルー・ハリソン、YUKI森本、ジョヴァンニ・ソッリマらに新作を委嘱し、三味線音楽の新しい領域を開く。

1978年よりアジア(タイ、韓国、台湾)、ヨーロッパ(オランダ、西ドイツ、ベルギー、フランス、ギリシャ、イタリア、イギリス、スイス、オーストリア)、USA(ワシントンDC、アトランタ、ボルダー、デンバー、ニューヨーク、ボストン、パサディナ)、メキシコ各地でリサイタル多数。ISCM(国際現代音楽祭)、アジア作曲家会議、オランダフェスティバル、ワロニーフェスティバル、CIMA、アジアフェスティバル、イタリア・ファーノ市主催・合唱祭、国際尺八音楽祭などの国際音楽祭に特別出演。

1979年パンムジークフェスティバルコンクール・独奏部門第一位(ドイツ大使賞、審査員賞)受賞。

1979年芸術選奨文部大臣新人賞受賞。

1998年文化庁芸術祭優秀賞受賞。

2000年文化庁芸術祭大賞受賞。

2002年日本文化藝術振興賞(日本伝統文化振興賞)受賞。

LP「西潟昭子/三絃」(ALM)

「西潟昭子〜ひとり夢にしあらば〜」(ビクター)

CD「西潟昭子New Spirits of Sangen」Ⅰ〜Ⅳ(ビクター財団)、日本音楽の巨匠「三絃-西潟昭子」、「西潟昭子V/三味線とオーケストラの出会い」(日本伝統文化振興財団)

「いちめんの菜の花」(ARCH)。「三絃の軌跡」「古典を未来に」(SGworks)。

楽譜「西潟昭子・選/現代の三絃」シリーズ全14作品(TAオフィス)出版。

著書「やさしく学べる三味線教本」(汐文社)。

「日本音楽のちから」(音楽の友社)監修。

現在 洗足学園音楽大学名誉教授、現代邦楽研究所名誉所長、(公財)日本伝統文化振興財団評議員。

「古典の会」「現代三曲アンサンブル」のメンバー。各施設でのボランティア演奏。

演奏活動の他、コンサート、フェスティバル、CDなどの企画制作に携わる。

メッセージ

音楽は私の人生に欠かせないもの。

それを自ら紡ぎ出し、誰かの耳に届けたい。もし少しでも楽しんでもらえたなら、この上ない喜び。これからも初心のままに音楽に向き合っていく。

「伝統を未来へ」 日本の伝統音楽は世界一美しい。未来に伝えていくための活動はこれからも続く。

現代を弾き続けること、それこそが伝統を創造する。

インフォメーション

|

三絃(三味線)の音色江戸時代に楽器としての機能や、その音楽が完成された三味線は、中国から琉球(現在の沖縄)を経て、織田信長が活躍していた1562年頃、堺港に伝来したと言われている。 琉球では、現在の三線(さんしん)と同じように、蛇の皮を張った小さい胴を用い、3本の絃を指で爪弾いていた。撥(バチ)を使うようになったのは、本州に伝わってからで、琵琶法師の活躍が全盛のころであった。本州では、それまで使用していた蛇の皮が手に入らず、その代用品として、猫の皮が使われるようになった。その結果、楽器としての音色が飛躍的に向上した。大きな琵琶の撥(バチ)を工夫して、三味線用に開発していったのも、音色の工夫を試みたからである。三味線音楽の種類によって、様々な大きさや形態のバチが開発され、駒の材質とあわせて、その音色は多種多様になった。バチの使用によって三味線は単なる絃楽器から、胴に皮を張った太鼓としての機能を持ち、打楽器的奏法が可能な「打楽器的絃楽器」になったのである。 |

本に書いたこと

「三味線を弾く」 21世紀の音楽入門より

打楽器的絃楽器、三味線の誕生 江戸時代にほとんど現在の楽器としての機能や、その音楽が完成された三味線は、中国から琉球を経て、通説ですが、織田信長の活躍していた1562年に堺港に伝来したと言われております。琉球(現在の沖縄)では今の三線(さんしん)と同じように蛇の皮を張った小さい胴を用いて、3本の絃を爪弾いていました。三味線の撥(バチ)の使用に至るのは本州に伝わってのち、琵琶法師の活躍が全盛のころでした。

それまで使用していた蛇の皮が本州では手に入らず、その代用品として、猫の皮が使われるようになりました。その結果、楽器としての音色が飛躍的に向上したのです。大きな琵琶の撥(バチ)を工夫して、三味線用に開発していったのも、音色の工夫を試みたからです。三味線音楽の種類によって様々な大きさや形態のバチが開発され、駒の材質とあわせて、その音色は多種多様になりました。バチの使用によって三味線は単なる絃楽器としての存在から、胴に皮を張った太鼓としての機能を持ち、打楽器的奏法が可能な打楽器的絃楽器になりました。

三味線音楽が飛躍的にリズム感を持ち、それまで冗漫だった日本音楽が、生き生きとしたメリハリのある音楽に変身していったのです。このことは楽器の特性上、三味線が日本音階に半音を導いたという、日本音楽史上、非常に重要なこととされる陰音階旋律の発展に貢献したということに匹敵する、快挙だと思います。三味線は一方で、情緒たっぷりの陰音階をデリケートに奏で、また一方では劇的なクライマックスを演出するのにもふさわしいダイナミックな表現力を持ちました。またリズミカルで陽気に踊り狂う祭りの音楽にも、必要不可欠な楽器となりました。三味線は浄瑠璃といわれる物語性の強い音楽の表現に使われ、芝居の伴奏楽器として、使われることが当然のことになり、観客にウケたのです。こうして庶民が生活の中で楽しめる身近な楽器として、人々に愛用され、浸透していったのです。

このことは日本人の感性が、外来の楽器をそのままコピーして使用するのでなく、独創的で非常に優れた芸術性と、創造性の高い音楽を創り得る民族であるということを証明しております、日本人が三味線という楽器を、世界に誇る音楽を奏でる楽器に仕立てていったということなのです。それゆえ、現在でも私のようなものでさえ、誇りと自信をもってこの楽器を海外にも紹介し、演奏し続けられているのです。

美しい「サワリ」の音

三味線の音の命は「さわり」です。本番の演奏時に一番気に入った音が出せるように、私は準備の段階で、「さわり」の音の付き具合に全神経を集中してあたります。それはまるで、登山家が登山をする前に、命綱の準備を怠りなくするのと同じくらいの気持ちです。そんな大げさな、と思われるかもしれませんが、私にとっては命がけの作業になります。「さわり」のついていない音色状態で弾かなければならない時ほど、暗く悲しいことはありません。まるで色あせて生気のない、しおれた花のようで情けないのです。

この特殊な音響装置は江戸時代の末期には完成されていたようです。やはり音の良し悪しは先人たちも苦労したに違いありません。琵琶法師たちがバチを工夫しただけではなく、三味線弾きはその音色と余韻の延びにも苦慮した結果、琵琶にも備わっていた「さわり」の機能を研究して三味線にも取り入れたのだということです。なぜそれほどまでに「さわり」にこだわるかというと、三味線を弾くという行為は、ほとんどが皮を叩く行為です。絃を弾きつつ、強く皮を叩く。そうするとビヨ~ンという「さわり」の機能が働いて、余韻が延びて、かくも美しく気高い音があたり一面に鳴り響き渡るからなのです。その響きある音の中で弾いているときほど幸せなことはありません。

「さわり」について「あの日本独特な雑音の混じった噪音的音色が・・」などの記述がありますが、私は全くもって違っていると思っております。「さわり」の音は雑音なんかではありません。噪音でもありません。真に美しい余韻を効かせてくれるのが「さわり」なのです。それは響きの良い、音楽的な余韻のある音色です。だからこそ、私はその音を奏でるために命がけになるのです。

「さわり」は非常に巧妙な倍音発生装置です。まず一の絃に「さわり」の音を充分つけます。その基音となる最低音の「さわり」が効いていると、他の開放絃が鳴り響き、三味線の音が倍音の宝庫となるのです。本調子の場合、まずオクターヴ上の三の絃がビョ~ンします。そして二の絃は第2倍音が鳴ります。以下、二の絃、三の絃と音程のツボがうまくハマると見事に三味線は喜んでビョーンします。本調子、二上り、三下り、それぞれ倍音のツボが違うため、多彩な音色が出ます。華麗な三味線の音色は、このように特殊な音響装置「さわり」によって発生し、豊穣な音楽の世界を創り上げるのです。

新しい三味線音楽「ジャワリ」

002年11月25日東京芸術劇場大ホールで行われた私のリサイタルで初演された玉木宏樹作曲「ジャワリ」は、「さわり」の機能を最大限に生かし、打楽器的絃楽器の要素を全面に押し出した、今までにない三味線音楽として注目されました。

[ジャワリ」とはインドのシタールなどについている「さわり」と同じ効果を出す音響装置のことなのです。三味線の「さわり」のルーツにあたるわけです。

初めて「ジャワリ」の楽譜をいただいて、音を出した瞬間から、これは今までと違う、という直感がありました。バチを思いっきりタタキつけて、リズムを際出たせなければならず、本気でかかると本当にエネルギーを要する曲で、練習をする段階から、全身汗びっしょりになりました。私が高年齢で体力がおぼつかないからではなく、そのとき一緒に演奏した若手の演奏家たちも、汗たらたらでフーフーいって弾いておりました。お陰で洗濯機をまわす回数が増えましたが・・・。

初演以来、様々なところでこの「ジャワリ」を演奏しておりますが、いつも特に気合いを入れて、バチで叩く奏法を駆使してかからないとうまく弾けません。聴いてくださった方々が「元気をもらった」「背筋が伸びる」「気持ちがスッとした」などなど益々張り切らざるを得ない感想を聞かせてくださいます。この1月にもオーストリー・ウイーンとドイツ・ケルンでコンサートをしたばかりです。プログラムは古典「さらし」ではじめ、最後を「ジャワリ」で締めたところ、効果てきめん。拍手大喝采でヒューヒューもの、今まで何度となく海外で演奏しておりますが、あんなに凄い反応は始めて、ブラボー! の拍手が鳴りやみませんでした。それもすべて「さわり」が効きに効いて、三味線本来の真に良い音が、のびのびと会場中に響き渡っていたからなのだと思います。

バチを胴皮に強く当てて、リズムを際立たせる奏法は、三味線奏者自身が弾いていても気持ちのよい状態です。三味線にとって真にいい音とは、リズムの切れがよく、しかも響きのある余韻のある音なのだと、あらためて納得して帰国した次第です。

息を合わせる、間をとる、バチを合わせる

「ジャワリ」の初演(リサイタル2002)は4名のアンサンブル演奏でした。同じテンポで弾いているところでも、弾いている音型が変化したり、アクセントをずらしたり、リズムの拍を変えたりした時など、しばしばバチがあわなくなり、苦労するところです。通常、我々三味線弾きが2人以上、何人かで演奏する場合、一番気を使うことは「バチを合わせる」ということです。それは同時にバチを振り下ろし、同じ瞬間に音を出す、ということなのです。いっけん何でもないことのように思えますが、これが非常に難しいのです。いつも一緒に演奏して、かなり慣れている仲間でさえも、息を合わせ、相手のくせを読みとり、しかも自分の右腕をコントロールしてアンサンブルに臨まなければうまくいきません。

三味線は横一列に並んで演奏することがほとんどですが、西洋音楽のような指揮者はおりません。リーダー格にあたるタテ三味線といわれる人が弾きながら指揮者にもなるのです。リズム(拍)も音程(カンドコロ)もぴったりタテ三味線に合わせなければなりません。息を合わせるだけでなく、タテが「ハッ!」「ヤッ!」「イヨッ!」というようなカケ声をかけて、気合いを込めて誘導する場合もあります。

特に難しいのは、タテが優柔不断に延びたり縮んだり、間を充分とったりする演奏の時ほど恐ろしいことはありません。特に名人はその差が大きく、共演する誰しも胃がキュウッと痛くなること間違いありません。それほどまでにタテの創る音楽に同調して、バチを合わせ、音を合わせていくのです。こう言うと、いかにもタテが思い通りにその音楽を弾いているように思われますが、大間違い。全員がいかにも息を合わせて、間をとり、バチを合わせているがごとくに、周りの状況を読みつつ、周りに合わせつつ弾きまくるのが名人(タテ)であります。

そこには、凡人が及びもつかない、とてつもなく大きな力が働いて、まるで魔法のように、よい音楽が生まれるのです。そんな名人と共演出来たときほど、嬉しいことはありません。この世の中に、ここ一点と思われる、絶妙な「間」を体験出来るチャンス、決して楽譜に書き表すことが出来ない、音楽の神髄がそこにはあるからです。

「日本のうたと声の表現」 季刊合唱表現

母が山田流箏曲家だったので、私はもの心ついた時から箏を弾いていた。そして発表会の寸前になると懸命に歌も練習し、弾きながら歌う、箏曲独特の演奏方法「弾き唄い」をしていた。つまり楽器を弾く人と唄う人を分けずに、一人で二役をこなすのである。両方共に充分な技量に達するまで、練習を積み、勉強するのだが、なかなか上手くいかない。挙げ句の果てには三味線(三絃)までやらされる。こちらも当然、弾き唄いが出来なければならないのである。現在ある2つの流派、山田流でも生田流でもプロの箏曲家になろうとするには、箏、三味線、歌とすべてに長けていなければならない。しかしどれもこれも名人というわけにはいかず、三種ののうちのどれか一つが得意となるものが出てくる。それが私の場合は三味線だった。 山田流は流祖・山田検校が能楽師の家に生まれた関係で、能楽から題材を得た曲が特徴的で、物語性に富んでいるものが多い。しかしながらその表現は直接的ではなく、押さえに押さえた微妙な表現方法を、江戸前の洒落好み、いわば通人にしか解らないような歌心を表している場合が多いようだ。それは明らかに関西で生まれて流行った義太夫節など、あからさまな表情をもって表現するものとは大きく異なる音楽になっている。強弱の幅はせまく、一定の音量で進んでいく。よほど上手く効果的に唄わなければ、何を言っているのかさっぱり解らない。それは聴いている人にではなく、弾いて歌っている本人にもよくわかっていない場合がある。 例えば山田検校作曲の名曲「熊野(ゆや)」の一節「稲荷の山の薄紅葉~」というのを唄うのに「いなああ~あありい~~いいのお~~おおおやあ~~~~ああまあ~~~あああのお~~おおお~~~おおおお」となる。私の経験から言うと、言葉の意味はまず全く考慮せず、音声のみを箏なら箏、三絃なら三絃の音に合わせて発声しているにすぎなくなってしまうのである。はてさて、私は今、何という言葉を唄っているのだろう???、などと考えてしまったら、もうお終い。弾いている楽器はまずオロオロと間違えてしまいメロディーも解らなくなり、お手上げ状態となる。我々のようなプロの演奏家は一つの言葉をどんなに長く伸ばそうとも、その言葉の意味が伝わるように声に抑揚をつけ、節回しなどを巧く取り入れてあからさまではなく表現していくことが必要となる。それが山田流箏曲の歌である。 箏の弾き歌いは比較的上手くいく。が三味線で弾き唄いは難しい。ご存知の通り三味線にはフレットがない。いわゆるカンドコロというポジションを左指で押さえて音程を作って音を出す。この作業が唄う時の生理的現象と全く同じなのである。音程の意識を持って唄っている時には、ほとんどの場合カンドコロを探れない状態なのだ。 絶対音感のない私にはとても難しい作業なのである。歌は何も考えないでも歌えるくらいに覚えてしまい、三味線のポジションもほとんど条件反射的にぴったりいくようになるまで、何度も何度も練習を重ねる。それでも古典作品の場合は、三味線のメロディーになぞって、後から歌の節回しがあったり、着かず離れずの動きであるから、慣れればあまり困難ではないのだ。

特徴的なのは同時に同じ音で弾いたり歌ったりしないことである。つまり、必ずと言っていいほど半拍ずれてその音を前だししたり、後からなぞったりする。また丁度、音と音のあいだで節が動いたりしてメロディーが完結したりする。

現代作品の場合は全くと言ってよいほど、演奏者の生理的都合など考慮せずに作曲される場合が多い。ゆえに弾き歌いが可能な作品は少ない。当初は一人で弾き歌いするつもりが、どうにもこうにも一人では不可能な場合が出てきてしまい、歌と三味線と別々の奏者を仕立てなければならないこともある。その場合は、一人の奏者が弾き歌いしているがごとく、気合いを合わせることが必要で、これがまたかなり難しく、一心同体のように合わせられるまで長時間の練習が必要になる。

また言葉をはっきり聴衆に解るように発音して唄うのも重要なことと思う。子音をいつもより誇張して発音し、音声の響きに紛れることなく、その意味を唄い込む。日本の歌の場合はメロディーなど、音の高低よりもその言葉の意味を表現することが重要ではないだろうか。声の美しい人がその音声に酔いながら唄っているのを聴くと、ほとんどの場合、言葉が失われているように思えるのだ。言葉を丁寧に発音して、語りかけていくような歌が唄いたいものといつも思って心がけている。その言葉の意味がたった一つの音声にさえ感じられるほどに唄えれば、声の表現として成功なのではないだろうか。

「日本音楽の絶妙な間」 合気道研究(第30記念号 平成17年)

1995年、東京・目白で開講した現代邦楽研究所は本年4月より、川崎市・溝の口の洗足学園音楽大学内に移転し、第11期を迎えました。音楽大学というこの上ない音楽的環境の中で、新たな一歩を踏み出し始めたのです。今までの先駆的な実績に加え、洋楽器とのコラボレーション、邦楽器に精通した教育者の育成、邦楽器による音楽療法など、より一層広がりのある音楽活動が期待されています。 現代邦楽研究所の教育理念は、広い視野を持った、国際的に活躍できる邦楽人を育てることにあります。それは演奏家のみならず制作者、教育者、ワークショップリーダーにまで及んでいます。個性的で人気のある演奏家、作曲家、研究者によって行われる講義や実技レッスンは、魅力溢れるものばかりです。音楽の基礎知識、日本の伝統音楽やアジアの音楽の歴史や背景など、日本の音楽がいかに素晴らしいものかを多角的に体験的に習得していきます。実技レッスンは箏、三味線、尺八が一緒に合奏形態で行われ、五線譜を用います。五線譜は万国共通語として、我々、邦楽人にとって大変便利な楽譜なのです。 もう一つ現代邦楽研究所には演奏上の大きなポリシーがあります。それは”指揮者に頼らない”ということです。大編成で洋楽器等との合奏は別ですが、基本的には指揮者不要論なのであります。それ故、合奏指導の主な目的はおのずと”息を合わせる””同じテンポ感を共有する”ことにかかってきます。日本の伝統音楽の特徴である「気合い」や「間」を非常に重要だと考えてのことなのです。 特に三味線同士の演奏では「バチを合わせる=同時に音を出す」ことが重要になります。演奏者同士、同じテンポで弾いているところでも、弾いている音型が変化したり、アクセントをずらしたり、リズムの拍を変化させたりした時など、しばしばバチが合わせ難く、苦労するところです。通常、三味線弾きが2人以上、グループで演奏する場合、一番気を使うことはこの「バチを合わせる」ということなのです。それは同時にバチを振り下ろし、同じ瞬間に音を出す、ということです。一見何でもないことのように思えますが、これが非常に難しいのです。いつも一緒に慣れ親しんでいる仲間との演奏でも、呼吸を合わせ、相手のくせを読みとり、しかも自分のバチをコントロールしてアンサンブルに臨まなければ、いい音楽は成立しません。 三味線は横一列に並んで演奏することがほとんどですが、オーケストラのように眼前に指揮者はおりません。リーダー格にあたるタテ三味線といわれる人が弾きながら指揮者にもなるのです。共演者はお互いに視界に入る位置には座っておりません。それなのにテンポ、リズム(拍)、音程(カンドコロ)までもぴったりタテ三味線に合わせなければならないのです。息を合わせるだけでなく、タテが「ハッ!」「ヤッ!」「イヨッ!」というようなカケ声をかけて、気合いを込めて誘導する場合もあります。こうして日本音楽の演奏家は、お互いに気配を感じながら演奏するのです。 特に難しいのは、タテが優柔不断に延びたり縮んだり、間を充分とって演奏する時です。特に名手はその落差が大きく、共演する誰しも胃がキュウッと痛くなること間違いありません。

それほどまでにタテの創る音楽に同調して、バチを合わせ、音程を合わせていくのは難しいのです。共演者がタテに合わせて呼吸し、間をとり、バチを動かしている一方、タテ三味線は周りの状況を読みつつ、周りに合わせつつ弾きまくる、それこそが名人なのです。

そこには、凡人が及びもつかない、とてつもなく大きな力が働いて、まるで魔法のように、よい音楽が生まれるのです。そんな名人と共演出来た時ほど、嬉しいことはありません。この世の中に、ここ一点と思われる、絶妙な「間」を体験出来るチャンスです。決して楽譜に書き表すことが出来ない、音楽の神髄がそこにはあるのです。

「音楽療法に有効な三味線の音」 現代三味線協会会報より(2010年)

私の主人は写真家なのですが、3年前の6月、脳出血で倒れ、重い右半身麻痺と言語障害などの後遺症を抱えることになりました。5ヶ月間の長い入院生活ののち、家に戻って来ましたが、毎日のリハビリを欠かすことは出来ません。時々は車椅子を使いますが、ほとんどが4点杖と、右足の装具を用い、気の遠くなるようにゆっくりとした足取りで歩きます。

週2回のリハビリ病院での訓練に加え、自宅での自主トレーニングは欠かすことの出来ない重要な日課です。幸い、私のレッスンスタジオが、歩行訓練にはもってこいの大きさなのです。

歩くことは人間が生きてゆくのに、必要な基本の動きです。スタジオ内にトラックを設け、BGMを聴きながら、黙々と歩き続けます。そのBGMは三味線音楽のCDをかけます。いろいろなタイプの楽器や音楽を試してみたのですが、結局、一番スムーズに歩けて、元気が出るのが三味線音楽でした。

ある時、私はどうしても練習しなくてはならない状況になり、主人の歩行訓練中にトラックの中央で生演奏に及びました。とは言え、あくまでも練習なので、突っ掛かったり、弾き損なったりして苦労しておりました。すると、主人の身体がグラッと揺れて、バッタンと前に全身で倒れてしまったのです。慌てて三味線を持ったまま、駆け寄ったのですが、時すでに遅し・・・支えることの出来ない右腕を下に倒れてうめいていました。すぐに起こして整形外科医に駆け込み、レントゲンを撮って調べましたが、幸い骨折はなかったのでホッとしました。以来、私は深く反省し、主人の歩行訓練中の練習はやめた次第です。

今でも毎日欠かせないリハビリには、三味線音楽のCDを流して、歩行訓練は続いております。幸い、転倒もなく安全に歩けて、元気に過ごせるのは三味線音楽、三味線の音のお陰だと思います。三味線の音は病気の人に勇気を与え、元気になる活力を湧かせてくれるのではないでしょうか。私はそう信じて、三味線演奏家でつくづく良かったと思う今日この頃なのです。

掲載誌

三味線持って何んでもやります 西潟昭子 1975年「話の特集」10月号

私が三味線に対して持った第一印象は、「うるさい楽器」だということだった。私の母は箏曲家で、幼い頃からイヤというほど箏と三味線の音を聞かされて育った。特に三味線は、当時毎朝のようにわたしの眠りを妨げる意地悪な楽器でしかなかった。夢中で三味線を弾く母の姿は確かに感動的ではあったが、私自身、邦楽の古臭い世界に入る事には抵抗を感じていた。しかし、他に何かやりたいこと、出来ること、を持ち合わせて居なかった私は漠然としたまま、芸大邦楽科に進み、同じような状態のまま、やがて卒業した。

自分が、いったい何をすべきか・・・で迷いはじめた頃、作曲家として新しい三味線おんがくを追求しておられる杵屋正邦先生の姿に心動かされるものがあり、その門を叩いた。先生は、もと長唄界で三味線を弾いておられたが、ある時、作曲家としての道を歩みはじめた。以来、三味線は勿論のこと、あらゆる邦楽器に精通し、洋楽器とのアンサンブル、オーケストレイションに至るまでなさる方である。還暦を過ぎた現在でも、作曲家として、また指導者として邦楽演奏家の育成かける情熱には、若手の私でさえ圧倒される。正邦門下に入って、改めて三味線の演奏家としての修行をはじめた私に、先生が最初に言われたのは「力を抜いて弾け」ということだった。それまでの私は、幼い時の三味線の音の記憶に対抗するように、まるで撥を叩きつけるような引き方をしていたのだ。それでは微妙な音色が出るわけがない、長い時を経て三味線とはあらゆる感情表現が可能な楽器である事を学んだ。以前、煩くて意地悪だった楽器が、今や、私の身体の一部分と同じように愛おしく思えてきたのである。

今年の2月、私は「現代の三味線と語りもの」と題して第1回のリサイタルを催した。

その新作の一つに、作曲家・玉木宏樹氏に委嘱したものがある。葉方丹氏の作詞によるその作品は、謡曲「女郎花」に題材をとったものであった、というといかにも古風だが、なにしろ出来上がった曲名は「デンキ仕掛け今様語り<女郎花>」私はエレキ三味線の弾き語り、それに玉木氏のヴァイオリン(彼はヴァイオリンの大変な名手でもある)、他にチェロと鼓、エレキギターにエレキベース、ドラムも入る。

ジャズやロックに熱くなる私としては大喜びなのだが、いざ演奏となると難しい。葉方氏の詞では「小野頼風」(登場人物)をわざわざ(らいふう)と読んで、捨てられたと思った女が、「バイバイバイ、ライフウ、バイバイバイ、ラブ」と英語の洒落で絶望を歌うところがあり、玉木氏はそこを、邦楽調の静かな歌から一転して、突然ポップス風の実に軽快なリズムで歌うように作曲された、また、他の部分では阿波踊りの調子で「西潟昭子の食いしん坊」とくる、かと思うと、浪曲調であり、演歌風あり、はては濡れ場まである壮絶な曲だ。弾き語る私としては、ただただ恥ずかしい限り。練習の際、いくら思い切って声を上げてみても、普段聴いている様にはうまくいかない。肝心の弾く方だって、慣れない勘所を探りながらのリズムにも乗り切れない。

そんな私を、容赦無く注文を付けていじめるのである。「うーむ、ン・・・チットモオモシロクナイヨー」(これ筆舌に尽くしがたい彼特有のイヤーな口調)

今でこそ、こんな冗談も言えるが、思えばあの「女郎花」は私のこれまでの音楽感を頭から覆す作品であった。およそ私が聞いて居た邦楽以外の色々なジャンルの音楽、それらを全て、私が弾き、歌わねばならぬことへの戸惑いと気恥ずかしさは、」練習を重ねるたびに増していった。と同時に、それら全てをし尽くすことへの意義が、玉城氏に叩かれていく中で私の胸に一つ一つ湧いてきた。

演奏家は、常に役者でなければならない。

私が玉城氏の作品を通じて大きく学んだことだ。生まれて初めて、役者のつもりで必死に歌い弾いた「デンキ仕掛け今様語り<女郎花>」はリサイタルの中でも、とても好評であった。

もう、どんな譜面でも(あるいは、台本を前にしてでも)、戸惑ったり逃げ腰になったりはしない。三味線のもつ無限の可能性とともに、私もその奏者、いや一人の演奏者として、西潟昭子の世界を広げていこうと、今、燃えている。

半音対談1×1 三枝成彰+西潟昭子

四畳半からコンサート・ホールへ